2月2日(水)の朝の活動の時間に保健指導がありました。今月のテーマは「自分の気持ちをみつけよう!」。自殺予防教育(SOSの出し方教育)の一環として行いました。

「心が苦しくなったときにできること」をグループになって、「誰かとすること」と「ひとりですること」に分けながら出し合いました。

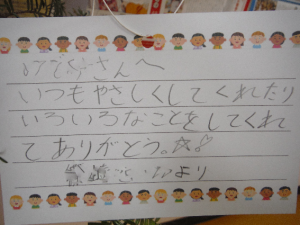

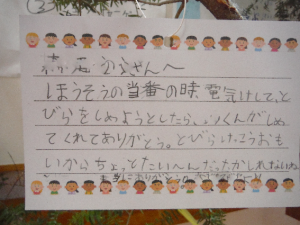

最後に、一人一人に『こころのお守り』が配られ、「こころのポケット(自分なりの気持ちをスッキリさせる方法)」や「しんらいできる大人リスト」をまとめました。

悩みは誰にでもあります。友だちの「心のポケット」も知って、お互いに理解し合っていけば、ますます安心して生活できる和合小学校になっていくと思います。